- 杉原 里志

テレワークの功と罪——個人の生産性は上がったけれど

コロナ禍をきっかけに一気に普及したテレワーク。

あれから数年。

「あの時は仕方なかったけど、今は元に戻そう」

という企業もあれば、

「いやいや、もう出社はムダでしょ」

とばかりに、全員フルリモートを続ける企業もあります。

私自身も、テレワークという働き方が社会に根づいていく過程を

いろいろな企業で目の当たりにしてきました。

そんな中で、つくづく思うのは、

「テレワークは、個人の生産性は上げるけれど、チームの生産性は伸び悩む」

という、ちょっと皮肉な現実です。

朝、満員電車に乗らなくていい。

無駄な会議に引きずり出されない。

突然の来客対応も、社内のどうでもいい雑談もない。

とにかく、ひとりで黙々と集中するには、テレワークは快適です。

実際、資料作成やプログラミング、数値分析といった「一人で完結する仕事」において、

テレワークで成果がぐんと上がったという声は多いものです。

「家にいたら、逆に集中できるんですよ」

「仕事の合間に洗濯物を干したりして、かえって頭がすっきりするんです」

そう語る社員の顔は、なんだか晴れやかです。

一方で、こんな声も聞こえてきます。

「なんか、チームの温度感がバラバラで…」

「チャットで連絡してるけど、やっぱり話すのとは違いますよね」

「方向性がズレてるのに、それに気づくのが遅れるんです」

そう。

テレワークは個人作業には向いていますが、

「チームで何かをつくる」となると、途端に難しさが出てくるのです。

会議はZoomで十分。

kintoneで情報共有もできている。

Googleドキュメントで同時編集もできるし、タスク管理もしている。

でも、なぜかチームとしての力が出ない。

それは、おそらく「言葉の熱量」が不足しているからです。

たとえば、オフィスの空気を思い出してください。

となりの席から聞こえてくる「え、マジで!?」というつぶやき。

資料を見せ合いながらの、「ここ、ちょっとおかしくない?」というやりとり。

コーヒー片手に交わす、「このプロジェクト、面白くなりそうだよね」という期待感。

これらはすべて、予定されていない偶発的なコミュニケーションです。

ですが、そこにはチームの「空気」が流れていて、

言葉にしにくい「思い」や「ひらめき」が自然と共有されていたのです。

テレワークは、その偶発性を奪ってしまいました。

チームで成果を出すには、単なる情報伝達では足りません。

「なんとなくそう思うんだよね」という未熟なアイデアも、

「ちょっと不安なんだけど…」という感情も、

言葉にして投げ合いながら、少しずつ磨いていく必要があります。

でも、テレワークだと、

「これは言うほどじゃないか…」と、伝えること自体をやめてしまう。

それが積み重なると、チームは次第に「共感の薄い集団」になっていきます。

共感の薄いチームでは、

連携も創造も難しくなります。

どこか他人行儀で、情報だけが滑っていく。

それはまるで、潤滑油のない歯車のようです。

ギリギリと音を立てながら、どうにか回ってはいるけれど、どこか不調。

では、どうすればいいのか?

結局のところ、テレワークでも「言葉」を交わす努力をしなければなりません。

毎朝のオンライン朝会でもいい。

週に一度、雑談だけのZoomランチでもいい。

目的のないオンラインMTGでも構いません。

要は、「言葉を交わす機会を、意図的につくる」こと。

しかも、「報告」や「相談」だけではなく、

「つぶやき」や「ぼやき」や「ひらめき」を、

遠慮なく話せる環境を整えることです。

それこそが、チームとしての生産性を支える「言葉の接着剤」になるのです。

テレワークという働き方は、

個人にはやさしく、チームには手厳しい。

その中で私たちは、

どう言葉を通わせ、どう想いを接続するか。

それが問われているのだと思います。

テレワークで、孤立するか。言葉で、つながるか。——ixisという実験組織

個人の生産性は上がった。

けれど、チームの生産性は伸びない。

テレワークを語るとき、

そんな“あるある”に、たどりつく方は多いはずです。

でも、それって本当に“テレワークの限界”なんでしょうか?

もしかしたら、

テレワークという“状態”に、

組織づくりの“思想”が、

まだ追いついていないだけなんじゃないか。

そう思いながら、

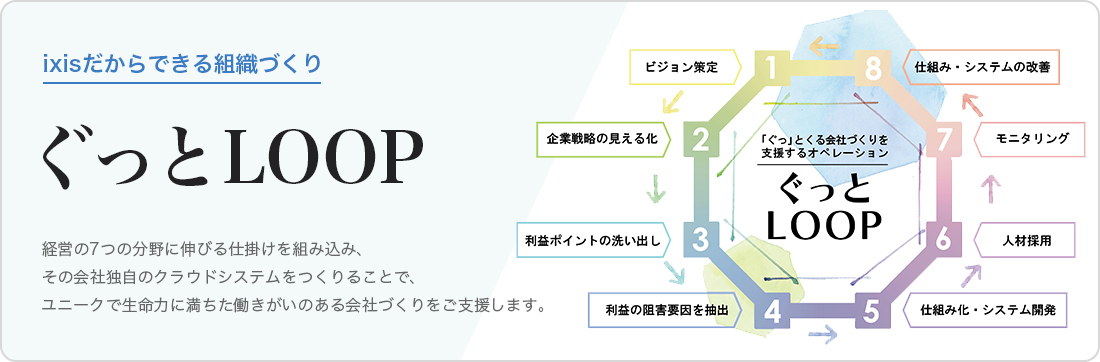

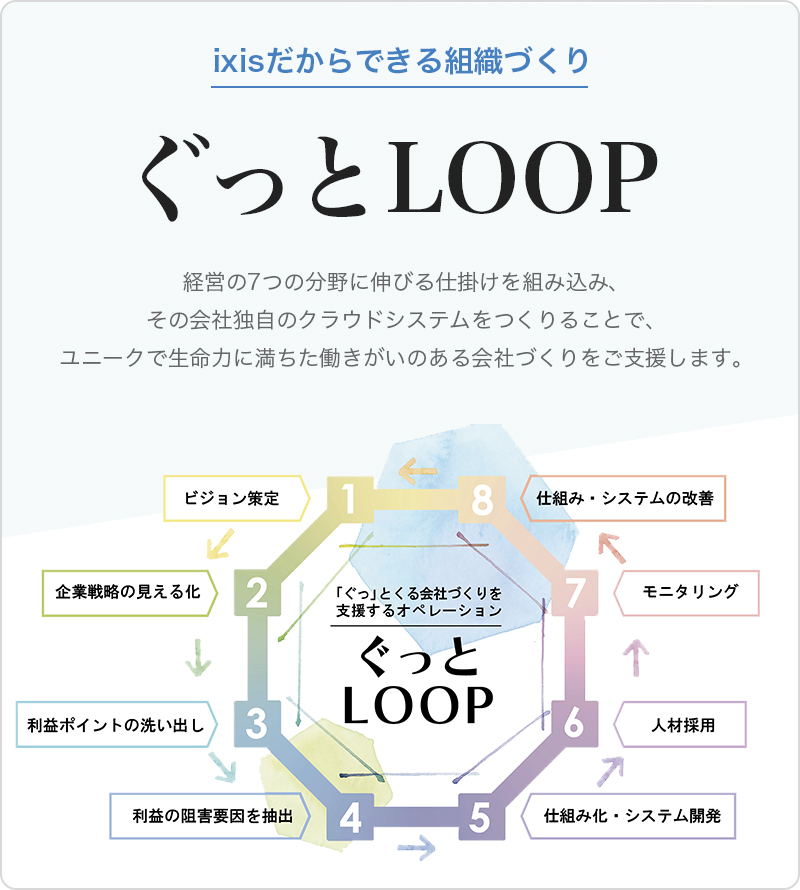

私たちは「ixis」という会社を、今日もリモートで回しています。

私たちixisは、全員がテレワーク。

創業時から、フルリモートです。

通勤という名の儀式もなければ、席替えもない。

でも、チームとしての温度は、むしろ高い。

情報共有も、企画会議も、フィードバックも、驚くほど濃い。

そして、なにより。

言葉が飛び交う組織であると、自信を持って言えます。

なぜ、そんなことができるのか。

私たちがやっていることは、

一言でいえば、「言葉を意図して設計すること」です。

たとえば、kintone。

私たちにとっては、第二のオフィスです。

報告・連絡・相談だけじゃない。

雑談、ぼやき、つぶやき、ひらめき、拍手喝采、ため息。

そういう“人間的なこと”が、当たり前に流れる設計にしています。

「ありがとう」というアプリは

これ、見てるだけで、元気出ます。

「あ、みんな、ちゃんと人間なんだな」って。

そして、朝会や、週1回のミーティング

ここも、報告会じゃない。

「何を考えているか」「どこに迷っているか」「どんな仮説を持っているか」

それをみんなで言語化して、共有する時間です。

言葉にしてみると、

自分でも「あれ、これ違うな」と気づくことがあります。

それを誰かが拾って、別の視点で返してくれる。

この時間があるから、

私たちは、「わかってくれてる」という感覚を、オンラインでも得られるのです。

もうひとつのこだわりは、役割と期待の言語化。

リモートだと、「誰が何してるか」が見えにくい。

だからこそ、あいまいにしない。

「あなたに期待していること」「あなたの責任はここ」

それをちゃんと言葉にする。

これは、指示じゃありません。

信頼の表明です。

「期待してるよ」と言われると、人は自然と背筋が伸びます。

それをやんわりと、でもハッキリと、伝える文化があります。

でも、いちばん大事にしているのは、フィードバックの温度です。

ixisでは、フィードバックを文化にしています。

プロジェクトが終わったら、必ず、ちゃんと振り返る。

「よかったこと」「もっと良くなること」を、遠慮せず言い合う。

でも、言い方には、細心の注意を払う。

なぜなら、テキストは感情が見えづらいから。

“ていねいな言葉”で、“ざっくばらんな関係”を築く。

その塩梅こそが、ixisの文化だと思います。

テレワークとは、「自由」ではなく「設計」だと思います。

自由に放っておけば、どこかで必ずほつれる。

会わないからこそ、見えない摩擦や勘違いが積み重なる。

でも、それを「言葉」で接続し、

「構造」で支え、「文化」で包むことができれば、

テレワークはむしろ、組織を強くする。

そんな実感を、私たちは日々得ています。

私たちは、会わないけれど、つながっています。

顔は見えなくても、表情が浮かびます。

直接声をかけなくても、「らしさ」が伝わります。

それは、言葉の蓄積があるから。

オフィスがなくても、私たちには「言葉の土台」がある。

テレワークの時代において、

それは、何よりも貴重な“組織資産”だと信じています。

さて。

これからの働き方が、もっとリモートに向かっていくとして。

私たちは何を失い、何を手にするのか。

その分岐点に立つ中で、

「ixisのような会社がある」ということが、

少しでも誰かの勇気やヒントになれば。

そう願って、今日もまた、

kintoneを開きながら、この原稿を締めくくろうと思います。