- Shuhei Nakaso

日報から次回の勤務予定を自動生成!kintoneとGeminiのJSON連携で業務はここまで進化する

日報から次回の勤務予定を自動生成!kintoneとGeminiのJSON連携で業務はここまで進化する

「部下の日報から、翌日の作業予定と潜在的なリスクを瞬時に把握したい」 管理職の皆様であれば、この切実な願いを一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

チームのパフォーマンスを最大化するためには、メンバー一人ひとりの状況を正確に把握し、未来を予測して先手を打つことが不可欠です。

しかし、現実には日々の業務に追われ、報告書に散らばった情報から個々のタスクの予定工数や懸念事項を正確に抜き出し、整理するのは多大な労力がかかります。

「部下Aの日報は読んだが、BとCの日報はまだ…」 「目を通すだけで精一杯で、重要なサインを見逃しているかもしれない…」 もし、kintoneの一覧画面を眺めるだけで、各メンバーの翌日の予定と注意すべき点が瞬時に把握できるとしたら、どうでしょう?

レコードを一つひとつ開く必要すらありません。 今回は、その理想を実現する一歩進んだテクニックをご紹介します。

今お使いのkintoneとGoogleのAI「Gemini」を連携させ、構造化された「JSON」形式でAIに出力させることで、単なる要約を超えた高度な業務自動化を実現する方法です。

この記事を読み終える頃には、日報管理の常識が覆っているはずです。

仕組みの全体像:JSONでkintoneの複数フィールドを一度に更新

今回のゴールは、日報に書かれた翌日のタスク情報から、「要約」と「懸念点」をAIに抽出させ、kintone上のそれぞれ別のフィールドに自動で書き込むことです。

なぜJSON形式を使うのか?それは、AIからの応答という一つのアクションで、kintone上の複数のフィールドを的確に操作できるようになるからです。

これにより、単なるテキスト生成ではない、業務システムと連動した真の自動化が実現します。

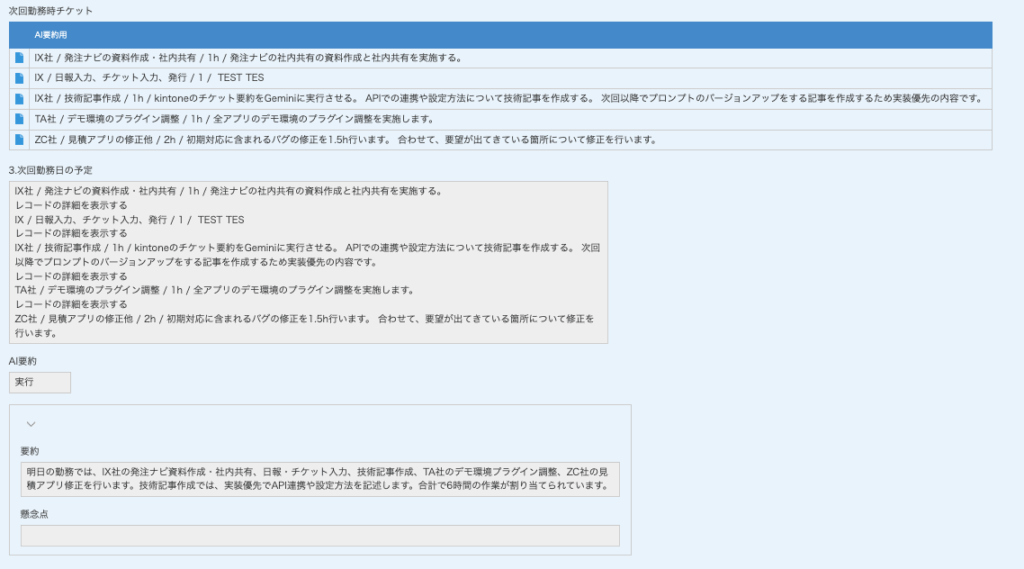

Step 1:kintoneに3つのフィールドを用意する

まず、日報アプリに、AI連携のトリガー(引き金)となるフィールドと、AIの回答を格納するためのフィールドを合計3つ用意します。

- フィールド1:要約

- フィールドタイプ:文字列(複数行)

- フィールドコード:abstract

- フィールド2:懸念点

- フィールドタイプ:文字列(複数行)

- フィールドコード:concern_point

- フィールド3:AI要約

- フィールドタイプ:チェックボックス

- フィールドコード:ai_summarization

- 選択肢:実行

この「AI要約」チェックボックスが、今回の仕組みの重要な安全装置(スイッチ)の役割を果たします。

チェックを入れてレコードを保存した時だけ、AI連携が実行されるように設定します。なぜこのようなスイッチが必要なのでしょうか?理由は2つあります。

- コスト管理: Geminiのような強力なAIのAPIは、利用するごとに料金が発生します。意図しないタイミングで何度も実行されるのを防ぎ、無駄なコストをかけないための賢い工夫です。

- データ保護: 一度生成した要約を、誤って上書きしてしまうのを防ぎます。手動で修正した内容が、再保存時にAIによって書き換えられてしまうといった事故を未然に防ぎます。

このように、たった一つのチェックボックスが、実運用におけるコストと安全性を担保する重要な役割を担っているのです。

Step 2:AIの思考を操る「プロンプト」という設計図

ここが今回の肝であり、AI活用の面白さが詰まった部分です。AIに単に文章を生成させるのではなく、決められた構造(JSON)で、私たちが意図した通りのアウトプットをさせる。

そのための指示書が「プロンプト」です。プロンプトは、AIにとっての「業務マニュアル」であり「設計図」そのものなのです。

【基本となるJSON出力対応プロンプト】

このプロンプトの強力な点は、AIに対して「要約」と「懸念点の抽出」という2つの異なるタスクを同時に実行させ、かつ、その結果を機械が処理しやすいように構造化して出力させている点にあります。

プロンプトは進化する:ビジネス要件に合わせて軸を追加する

プロンプトの真価は、その柔軟性と拡張性にあります。上記のプロンプトは基本形ですが、ビジネスの要件に合わせて、評価の「軸」を追加することで、さらに強力なツールへと進化します。

例えば、「各タスクの緊急度も判断させたい」というニーズがあったとしましょう。その場合、プロンプトに少し指示を書き加えるだけで対応が可能です。

【「緊急度」の軸を追加した応用プロンプト】

このように、プロンプトを少し変更するだけで、AIの出力は劇的に変わります。

「どのような情報を」「どのような形式で」欲しいのかを明確に定義することで、AIはあなたの意図を汲み取り、より精度の高いアシスタントとして機能し始めます。

プロンプトの書き方一つで、AIは単なる要約マシンから、ビジネスリスクを評価するアナリストにまでなり得るのです。

この「プロンプトエンジニアリング」こそが、これからのAI時代に求められる重要なスキルと言えるでしょう。

今回は基本的なプロンプトの考え方をご紹介しましたが、非常に奥が深い世界です。

次回の記事では、「よりポジティブなフィードバックを促す要約」や「特定のキーワードが含まれていたら自動でタグ付けさせる」といった、さらに応用的なプロンプトのパターンも複数ご紹介する予定です。ご期待ください。

Step 3:実行結果のイメージ

では、このプロンプトで日報データを処理すると、kintone上ではどのように表示されるのでしょうか。

多くの現場では、kintoneの関連レコード機能で表示された翌日のタスク一覧を、そのままテキストフィールドにコピー&ペーストして報告しているのではないでしょうか。

その結果、以下のような少し見づらいテキストが日報に貼り付けられます。

【Before】日報の「翌日予定」フィールド(関連レコードからコピー&ペーストされた状態)

【After】kintoneの各フィールドに自動反映された結果

- 要約フィールド (abstract): 次回勤務では、IX社の新機能UIデザイン(3h)、AI社のLPコピー作成(2h)、DC社のサーバー移行テスト(4h)を担当。合計予定工数は9時間です。各タスクの要点を把握し、効率的に進める必要があります。

- 懸念点フィールド (concern_point): ・新機能UIデザイン: 参考資料不足により、デザインの方向性が固まらない可能性があります。 ・サーバー移行テスト: 深夜作業のため、トラブル発生時のエスカレーションルートの再確認が必要です。

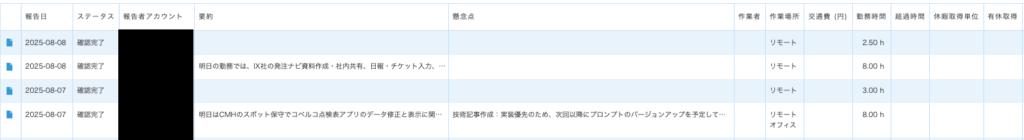

一覧画面での革命的な視認性

この仕組みの真価は、レコード詳細画面を離れたときに発揮されます。kintoneの一覧画面の設定で、先ほど作成した「要約(abstract)」と「懸念点(concern_point)」フィールドを表示するように設定してみましょう。 すると、一覧画面はもはや単なるレコードのリストではなく、チーム全体の状況を一目で把握できる「ダッシュボード」へと進化します。

- Aさんの日報: 要約は表示されているが、懸念点フィールドは空欄。→ 順調に進んでいるな。

- Bさんの日報: 懸念点フィールドに「参考資料不足」の文字が見える。→ すぐに声をかけてサポートしよう。

- Cさんの日報: 要約に「合計予定工数10時間」とある。→ 少し業務が集中しすぎているかもしれない。タスクの再配分を検討しよう。

このように、レコードを一つも開くことなく、異常や注意すべき点を瞬時に検知し、次のアクションを判断できるようになるのです。

これこそ、日々の業務に追われる管理職が本当に求めていた業務効率化ではないでしょうか。

Step 4:kintoneとGeminiを繋ぐJavaScriptコード

さて、ここからは、これまで説明してきた仕組みを実際に動かすためのJavaScriptコードをご紹介します。

このコードをkintoneアプリに設定することで、レコードの保存をきっかけに、一連の自動化が実行されます。

コード全体を見ると少し難しく感じるかもしれませんが、やっていることは非常にシンプルです。

- kintoneの操作を監視する(イベントハンドラ): レコードが保存されたタイミングを捉えます。

- 実行条件をチェックする: ここが安全装置の部分です。「AI要約」チェックボックスにチェックが入っているか、そして「要約」フィールドがまだ空であるかを確認します。両方の条件を満たさない場合は、APIを呼び出すことなく処理を終了させ、無駄なコストやデータの上書きを防ぎます。

- 入力されたテキストとプロンプトをGemini APIに送信する: 条件を満たした場合のみ、日報のテキストをAIに渡します。

- Geminiから返ってきたJSON形式の回答を解析する: AIからの構造化された回答を読み解きます。

- 解析した結果をkintoneの各フィールドに書き込む: 読み解いた「要約」と「懸念点」を、対応するフィールドに保存します。

それでは、実際のコードを見ていきましょう。

【最重要】AIは副操縦士。最終判断は機長である「あなた」

ここで、AIの回答を業務で利用する上で、絶対に忘れてはならない注意点をお伝えします。

特に、今回のように「要約」や「懸念点」といった意思決定に直結する情報を扱う場合は、この心構えが極めて重要です。

それは、「AIの回答は、必ずしも100%正しいわけではない」ということです。 AIは、与えられた情報と学習データを基に、統計的に最も「それらしい」答えを生成しているに過ぎません。

文脈の誤解、情報の欠落、そして時には「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい嘘をつく可能性もゼロではありません。

AIは、あくまでも優秀な「副操縦士」です。膨大な計器の情報を整理し、「機長、この点に注意が必要です」と知らせてくれる存在です。

しかし、最終的に進路を決定し、操縦桿を握る責任は、機長である「あなた」にあります。

- AIが生成した要約は、あくまで「当たりをつける」ための下書きと捉えましょう。

- AIが「懸念事項」を抽出したら、それは「要注意サイン」です。必ず元のkintoneレコード、つまり一次情報に立ち返り、あなた自身の目で事実を確認してください。

- 部下への指示やタスクの優先順位付けといった最終的な意思決定は、AIの出力を参考にした上で、必ず人間が責任を持って行う。

この原則を守ることが、AIという強力なツールに振り回されることなく、賢く使いこなすための鍵となります。

この誠実な向き合い方が、結果としてAI活用の効果を最大化し、組織を正しい方向へ導くのです。

まとめ:JSON連携で、AI活用の次元が変わる

JSON形式を活用することで、AIとの連携は単なる「要約」や「文章生成」から、「構造化されたデータを生成し、業務システムを自動で動かす」という、より高度な次元へと進化します。

これにより、人間は報告書を読んで転記するような単純作業から完全に解放されます。

そして、AIが可視化してくれた「懸念事項」にどう対処するか、といった、より創造的で戦略的な業務に集中できるようになるのです。

私たちは、このような一歩進んだAI活用ノウハウを通じて、皆様のビジネスが次のステージへ進むお手伝いをしたいと考えています。

この記事が、その無限の可能性を感じる一助となれば幸いです。